【第1回代表ブログ】アメリカとカナダの違い

【代表ブログ】アメリカとカナダの違い

いつもご閲覧頂き、ありがとうございます。

CREAWの野口です。

今後は代表である私自身もブログを執筆していきます。

今回はロサンゼルスからバンクーバーまでのロードトリップで感じた

アメリカとカナダの違いを紹介します。

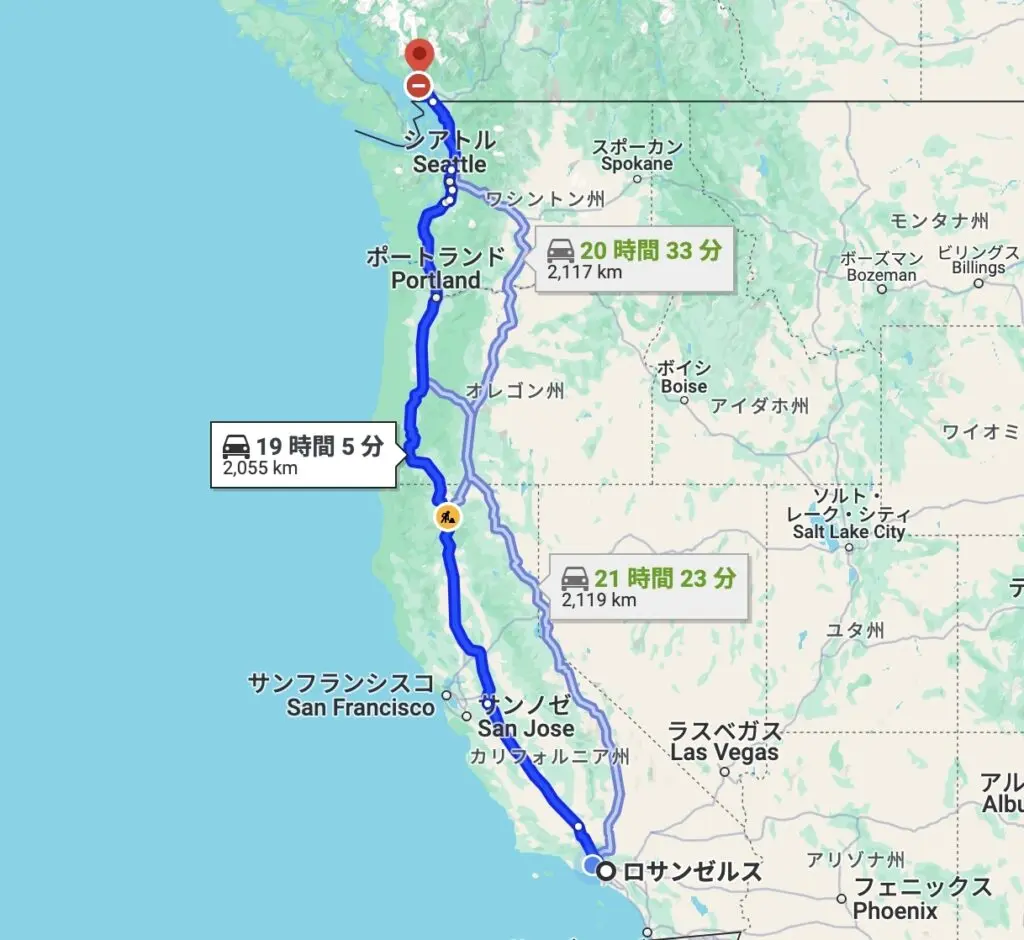

ロードトリップ(ロサンゼルス~バンクーバー)

アメリカ・ロサンゼルスからカナダ・バンクーバーまでは

往復の直線距離で約4,000km、走行時間で約40時間の道のりでした。

日本に置き換えると、北海道の端から九州の端までの往復距離です。

日本の感覚からするとかなり長距離ですが、

アメリカは車線の多いまっすぐの一本道が多く、スピードも速いため、

体感的に日本よりあっという間に進んでいく印象です。

ちなみにアメリカは日本と違い、高速道路が無料で車旅行がしやすいです。

とても良い旅になりましたが、

そもそもなぜそんな旅に出ようと思ったのか?

それはアメリカとカナダの違いを理解する為です。

北米進出・販路拡大支援を行う弊社では、

アメリカに加えてカナダも一緒に展開を検討する企業様の相談が多く、

アメリカとカナダを合わせて北米市場開拓と位置づけるケースも多数あります。

実は北中米だけで以下のように24もの国が存在しますが、

市場開拓候補によく挙がるのがアメリカとカナダです。

最近では地政学的リスクから、メキシコへ自動車関連の製造拠点を移転する動きもありますが、

日本から北米進出の相談が依然として多いのはアメリカとカナダです。

そんな中でお恥ずかしながら、私はまだカナダへ一度も足を運んだ経験がありませんでした。

自分の目で現地のニーズを理解し、デジタルマーケティング施策を提案したいと感じていました。

海外市場開拓において、現地の一次情報に勝るものはないため、

今回カナダのバンクーバーへ足を運びました。

アメリカとカナダ3つの違い

実際にバンクーバーに行ってみると、たくさんの学びがありましたが、

今回はアメリカとカナダの違いを以下3点に絞って解説したいと思います。

【アメリカとカナダの違い】

- 市場規模と特性

- 規制や税制

- 在留邦人の特徴

1. 市場規模と特性

2024年の調査結果ではアメリカの人口が3.4億人、カナダは0.4億人で8倍以上の開きがあります。

日本が1.2億人なので、日本と比較してもカナダの人口規模は3分の1程度です。

またGDPの2024年調査結果でも、

アメリカが27兆ドルに対して、カナダは2兆ドル、日本は4兆ドルです。

比較してみるとアメリカが世界最大の消費市場といわれる所以がよく分かります。

一方でカナダは日本の3分の1の人口規模にも関わらず、

日本の半分程度GDPがあり、高い購買力を持つ市場とも考えられます。

また、市場特性として大きく異なるのが言語です。

アメリカは人種や文化が多様ですが、一般的にどの地域も英語で統一されています。

一方でカナダは英語とフランス語が公用語で、特にケベック州ではフランス語が主要言語です。

これは過去にイギリスとフランスの植民地支配により、

イギリスが統治していた地域とフランスが統治していた地域で

使用言語が異なっていた為と言われています。

カナダでフランス語が話されているというのは知らなかった方も多いのではないでしょうか?

北米の隣国同士でも市場規模や特性に大きな違いがあります。

2. 規制や税制

アメリカでは労働法、環境規制、販売規制などの各規制が州ごとに大きく異なります。

一般的にカリフォルニア州は厳しい労働規制と環境規制を持つ一方、

テキサス州は比較的緩やかと言われています。

連邦レベルでは、消費者保護は連邦取引委員会(FTC)、

食品薬品規制は食品医薬品局(FDA)が監督し、

データ保護法については、カリフォルニア州の消費者プライバシー法(CCPA)など

州ごとに異なる規制があります。

一方でカナダの規制は連邦と州の両方で設定されますが、比較的統一感があります。

労働法や環境規制は州ごとに異なる一方、全国的な基準が存在します。

消費者保護法やデータ保護法(PIPEDA)は全国で適用され、

企業のコンプライアンスが重視されます。

税制については、アメリカでは連邦法人税が21%、所得税は累進課税で最高37%です。

州税は州ごとに異なり、法人税がない州や売上税がない州など様々です。

一方でカナダの連邦法人税は15%、所得税は累進課税で最高33%です。

州税は州ごとに異なります。

アメリカと比べるとカナダの方が連邦と州の制度が比較的調和している点が特徴です。

また、カナダはアメリカと比べると、環境保護政策に力を入れており、

水力発電を中心とした再生可能エネルギーの開発や

炭素税の導入による温室効果ガスの排出削減促進など

自然環境の保全に積極的に取り組んでいます。

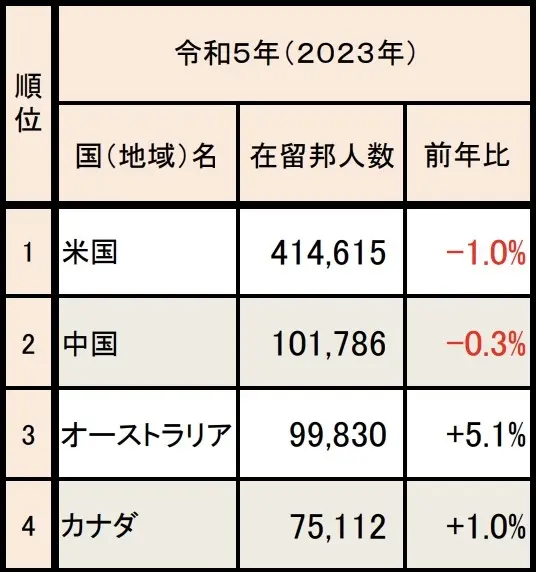

3. 在留邦人の特徴

外務省公式の発表では、アメリカの在留邦人数が約40万人、

カナダは約7万人とだいぶ開きがあります。

以下は海外在留邦人数の国別ランキングで、アメリカが1位、カナダが4位です。

カナダの在留邦人約7万人のほとんどが西海岸のバンクーバーか東海岸のトロントに居住し、

留学生やワーホリで来て、そのまま住み着くケースが多いと言われてています。

それはカナダがアメリカと比較して積極的に移民受け入れ政策を進め、

アメリカの就労許可よりもカナダの就労許可の方が取得しやすいと言われている為です。

現在の長期円安状況下では、ワーキングホリデー制度のないアメリカから、

ワーホリを積極的に受け入れているカナダへ日本の若年層が移住している

との話を聞く事も増えています。

アメリカには日本から駐在員として渡米される方が多い一方、

バンクーバーには日系企業の駐在員がほとんどいないと聞いて驚きました。

日系企業でバンクーバーへ進出が多い分野を聞くと、

主に金属やガスなど天然資源に関わる商社や一部飲食店などに限定され、

アメリカよりも業界のバリエーションは少ないようです。

ただ、バンクーバーは中国系の移住者が多く、日本製品を好むという理由から、

アメリカよりも日本製品が流通していました。

アメリカでは見かけない日本の最新のお菓子もカナダにはあり、

日本文化がより浸透している印象でした。

一方で日本製品を扱う飲食店や小売企業のオーナーは日本人ではなく、

中国系オーナーが多く、中国人オーナーが中国人に対して、

日本製品を販売している構図のようです。

こういった情報は実際に現地に足を運ばないと理解が難しい為、

今までよりもカナダ市場を明確にイメージ出来ました。

上記の3点を踏まえると、

アメリカにはどのビジネス・業界にもチャンスがある一方、

カナダには中国系が好む日本食レストランや日本製品の小売展開や

環境関連のスタートアップにビジネスチャンスがあるのではないかと感じました。

また、デジタルマーケティング施策の違いとしても、市場規模が大きく、

州ごとの違いがはっきりしているアメリカでは、注力する地域を定めて

ターゲットやオーディエンスを明確化したデジタルマーケティング施策が重要です。

一方のカナダは国全体で一定の統一感があるものの、

英語に加えてフランス語でのコンテンツ制作が求められる点に注意が必要です。

ロードトリップの風景

アメリカからカナダへのロードトリップは長距離ですが、

カリフォルニア州からオレゴン州へ変わるだけで景色が一変し、

運転していてとても気持ちの良い気分になります。

オレゴン州やワシントン州にはマウントフッドやマウントレイニアなど、

日本の富士山を思わせるスノーマウンテンが存在感を発揮し、

どこか懐かしさも感じながらドライブを楽しむ事が出来ます。

アメリカからカナダへ車で入国する際も

パスポートと滞在許可(ビザやグリーンカードなど)だけあれば、問題なく入国でき、

飛行機で入国する際に必要となるカナダの電子渡航認証 (eTA)の取得も不要です。

アメリカ西海岸にお住まいの方や西海岸へ渡航予定の方は、

カナダへのロードトリップも検討してみてはいかがでしょうか?

今回はご購読頂きありがとうございました。

それではまた次回も宜しくお願いします。

Writer

Genki Noguchi

CREAW代表。大学卒業後にヤフー株式会社でインターネット広告の企画営業に従事。在職中にYahoo! JapanとGoogle双方の運用型広告上級者資格を取得。同社を退職後に渡米。 ロサンゼルスでカリフォルニア法人CREAW Incを創業後、事業拡大に伴い、オレゴン州ポートランド、テキサス州ダラスに拠点を広げつつ、 日本法人のCREAW JAPAN合同会社を設立。日米の架け橋となるべく、デジタルマーケティングを展開中。

関連記事

アメリカデジタルマーケティングサポート事例・お客様の声 Blue Suga, Inc様・転送業界 クライアント様紹介 Blue Suga, Inc(DBA: BeHappy!!!) 代表 須賀 裕子(Hiroko Sug […]

アメリカデジタルマーケティングサポート事例・お客様の声 FIVE SMILE USA様・イベント業界 クライアント様紹介 FIVE SMILE USA 代表 大澤 城偉(Kunihide Osawa) 渡米後、ハリウッド […]

アメリカデジタルマーケティングサポート事例・お客様の声 Adentope, Inc.様・イベント業界 クライアント様紹介 Adentope, Inc. (DBA: Japan Product Promotion) 代表 […]

アメリカデジタルマーケティングサポート事例・お客様の声 株式会社原田晶光堂様・伝統工芸品業界 クライアント様紹介 株式会社原田晶光堂代表取締役社長 原田 弘(Hiroshi Harada) 1984年に上京し、アルバイト […]